Archives

Destination: Lynn, Massachusetts !

Une retraite de Carême des étudiants du CLU s’est déroulée à Lynn, Massachusetts au mois de Mars. Invités à y prendre part, les étudiants du Canada se sont joints au groupe. Voici un aperçu de leur fin de semaine.Clara: Les exercices spirituels du CLU n'ont pas simplement commencé à notre arrivée dans une petite paroisse en périphérie de Boston ; ils ont véritablement débuté à l'extérieur de la station de métro Snowdon à Montréal.

Étant donné que nous étions six à partir de Montréal, le plan initial prévoyait de se déplacer en deux voitures. Cependant, je ne voulais pas que le groupe se sépare dès le départ; j'ai donc proposé de louer une camionnette afin de rester tous ensemble. Je ne peux pas dire exactement pourquoi je résistais tant à l'idée de prendre deux voitures séparées, mais j'ai proposé de conduire tout le trajet afin que nous puissions tous rester unis et voyager ensemble dans un seul véhicule. C'était une manière pour moi de venir en aide et d’être utile aux autres.

Pouvez-vous partager un moment de connexion avec d'autres participants qui vous a particulièrement marqué ?

Clara: Une autre opportunité de service s'est présentée lorsque quelqu'un m'a demandé d'aider à nettoyer la salle le vendredi soir : il y avait des bouteilles d'eau partout, et les papiers, les livres de chants et les feuilles de prière étaient désordonnés. Ainsi, en environ dix minutes, j'ai ramassé des déchets, remis de l'ordre dans les papiers et remis les chaises en place. Ce geste était si simple, et quelque chose que je peine à faire pour moi-même dans mon propre appartement, mais le faire pour les autres le rendait non seulement facile mais extrêmement désirable. Je voulais tellement aider à nettoyer cette salle, et le fait que je pouvais le faire était marquant - c'était une nouvelle façon pour moi d'aimer mes amis qui étaient venus aux exercices avec moi. Je n'avais même pas l'énergie nécessaire pour parler à la plupart des gens de notre cohorte, mais j'étais plus que capable de nettoyer pour eux.

Avez-vous rencontré des défis lors de la retraite, et comment les avez-vous surmontés ?

Clara: La fin de semaine nous offrait de nombreuses occasions de prier. Le samedi, nous avons participé aux stations du Chemin de croix dans une église vide. Bien qu'elle était vide, nous étions constamment interrompus par un bruit ambiant et les sifflements forts et étranges de tuyaux, ce qui rendait difficile d'entendre les lecteurs. Afin de ne rien manquer, nous avons tous prêté une attention particulière, tendant l'oreille pour saisir chaque mot et chaque détail de ce qui se passait. Même ce bruit assourdissant est devenu, pour moi, une occasion de réaffirmer le besoin profond de prière.

Comment envisagez-vous de mettre en pratique les leçons ou les enseignements tirés de la retraite dans votre vie quotidienne ?

Clara: Le thème des exercices était "Voici, je fais toutes choses nouvelles". Je pense que comprendre comment cela peut être le cas de manière très concrète peut me permettre de comprendre comment cela se passera à l'avenir. Si deux tâches que je déteste habituellement, comme le nettoyage et la responsabilité envers les autres, ont pu être renouvelées de manière aussi simple et efficace pendant la fin de semaine, alors je peux envisager que cette nouveauté se propage à d'autres aspects de ma vie quotidienne, et je suis sûr que je serai agréablement surprise.

Pouvez-vous partager un moment mémorable ou une expérience marquante de la retraite ?

Dominique:Le samedi après-midi, nous nous sommes réunis dans l’église du quartier pour faire les stations de chemin de croix. C’est un moment de la fin de semaine qui m’a particulièrement touché. Je n’avais jamais pris part à ce geste en-dehors du vendredi saint. On nous a expliqué que c’était un geste auquel toute l’Église était appelée durant le carême pour méditer la Passion.

On nous a remis un livret avec des extraits de l’Évangile, des méditations rédigées par Don Giussani et le Stabat Mater. Outre la beauté et le soin évident mis dans la réalisation du livret, j’ai été profondément touchée par deux choses. D’abord, l’unité avec l’Église entière. Nous, la vingtaine de participants réunis dans une petite ville du Massachusetts, étions en communion avec nos frères et sœurs dans l’Église. Ce désir d’unité était palpable tout au long de la fin de semaine et s’est manifesté à travers la fin de semaine, dans les prières que nous avons récitées, les témoignages et les moments de partage.

Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur vous-même ou sur votre foi pendant la retraite ?

Dominique:Lors de la méditation de la 6e station, j’ai été particulièrement marquée par la référence à un passage du psaume 27 qui dit « Je cherche ta face ». J’ai été transportée à la première fois que j’ai entendu ce psaume, il y a de ça plusieurs années, lors d’Exercices spirituels à Montréal. Ce passage m’avait marqué, car j’avais perçu la possibilité d’une présence tangible : il indiquait que le Seigneur avait un vrai visage, un visage que je pouvais connaître. C’est ainsi qu’Il m’interpelait.

En entendant à nouveau ce passage toutes ces années plus tard, j’ai compris qu’Il venait me dire, « Je suis là avec toi. J’ai toujours été là ». J’ai compris que peu importe mes lacunes, mes efforts et mes doutes, mon désir d’être près de Lui vainquait. Même si je m’étais éloignée de Lui et que j’avais douté de Lui. Le Seigneur me voulait près de Lui. J’ai compris que toutes ces années entre ces deux exercices spirituels n’avaient pas été perdues. Elles faisaient partie de mon chemin.

« Que faisons-nous ici si ce n’est pas pour mieux connaître Jésus?»

Cette question posée par mon amie le lendemain confirme ce que j’étais venue chercher : une appartenance à ceux qui, comme moi, cherchent Son visage jour après jour.

"Chasteté, la reconciliation des sens"

Un commentaire sur le livre de l'évêque Erik Varden "Chastity, Reconciliation of the Senses" et sa pertinence dans le contexte actuel de la législation en Alberta concernant l'identité de genre et les droits parentaux.« Chastity : Reconciliation of the Senses », par l'évêque Erik Varden (Londres: Bloomsbury, 2023) est un excellent ouvrage pour examiner ces questions à partir de cette perspective fondamentale. Au cœur de ces questions se trouvent de véritables interrogations existentielles. Varden pose la question suivante: «Il est difficile d'envisager une approche chaste du corps si nous avons une compréhension réductrice de ce dont le corps est capable ; si nous réduisons une dimension de nous-mêmes configurée à l'image de Dieu simplement à un vêtement de peau jetable. Nous sommes attentifs, parfois de manière obsessionnelle, aux besoins, aux appétits et aux douleurs du corps. Mais ne sommes-nous pas souvent sourds à son cri qui réclame des moyens de se transcender tout en restant pleinement lui-même ? Ne sommes-nous pas fermés à l'idée que les revendications de nos sens peuvent faire appel à quelque chose qui ne peut pas être trouvé dans ce monde ? » (57).

L'enjeu n'est rien de moins qu'une proposition qui réponde à la question : qui, et qu'est-ce que la personne est ? Toute tentative de réponse satisfaisante doit s'attaquer à ces questions plus fondamentales de l'existence. Cela exigera une éducation de notre liberté et des jugements du cœur, comme Giussani nous l'a si souvent rappelé. Après avoir envisagé une réponse chrétienne, Varden se penche avec honnêteté et tendresse sur la réalité de la vie des diverses tensions au sein du désir. La méthodologie de Varden nous semblera familière : il explore son expérience humaine en tant que moine célibataire, mais aussi en tant qu'homme, en conversation avec l'art, la musique, l'opéra, la poésie, la littérature et l'histoire. Il examine l'attrait miraculeux de la chasteté pour le chrétien - une vertu très malmenée et mal comprise à notre époque, mais aussi très opportune et nécessaire pour les questions soulevées par les contemporains. Malgré le mépris commun pour les questions spirituelles aujourd'hui, Varden note : « Cela ne signifie pas, cependant, que notre époque est imperméable à l'Esprit. Les revendications de l'âme sont évidentes car elles sont souvent exprimées de manière négative, en fonction de la douleur. Si les modernes répugnent à parler de Dieu, ils admettent volontiers qu'ils se sentent pris au piège des limites de la créature. Bien qu'ils n'accordent aucun crédit explicite aux doctrines de la vie après la mort, ils sont habités par un désir ardent d'aller plus loin. Tout en étant déterminés à assumer leur humanité incarnée, ils savent vaguement que notre corps pointe au-delà de lui-même, puisque toute satisfaction apparente n'est que douloureusement provisoire. » (46). Il serait difficile de trouver une description meilleure de la condition humaine.

Peut-être, suggère Varden, est-ce la réalité de la beauté qui pourrait devenir le point de départ d'une conversation avec ceux qui voient ces questions d'une position bien différente de la nôtre: « Faire quelque chose de beau pour l’amour propre, pour le plaisir intrinsèque que cela procure, sans penser au gain ; je dirais que c'est une façon de commencer à vivre chastement dans ce monde, prêt à se balancer élégamment sur n'importe quelle vague déferlante que la providence nous offre comme moyen de nous ramener à la maison, vers le rivage. » (59). Bien que nous soutenions tout effort politique visant à garantir le véritable bien de l'enfant et à reconnaître le rôle fondamental que jouent les parents dans l'éducation et les soins de santé de leur enfant, la politique ne sera toujours que la mesure partielle d'un tel effort. C'est notre témoignage de parents et d'adultes chrétiens en faveur d'une vie de vertu et de beauté, et de ce qui est vraiment humain, qui sera bien plus convaincant que n'importe quelle proposition politique.

"En célébrant l'anniversaire de la mort de Mgr Giussani, nous nous souvenons de notre union avec la communion des saints"

L'homélie du P. Kevin Burgess Vice-recteur à la Basilique Notre-Dame d'Ottawa, à l'occasion de la messe commémorative de la mort de Don Giussani.Le moment choisi, le moment choisi par Dieu, est précisément ce que je voudrais aborder ce soir. En parcourant certains des documents qui m'ont été remis, trois dates m'ont paru très significatives dans la vie de Mgr Giussani. Souvent, le Seigneur me parle par le biais de dates et lorsque certaines choses se produisent à des dates précises, en particulier lorsqu'elles tombent sur des jours de fête dans l'Église, cela peut être une façon dont Dieu essaie de nous parler à travers notre histoire, ici et maintenant, et peut-être de nous indiquer où il veut que nous allions. La première date de la vie de Mgr Guissani n'est pas vraiment une date, mais un événement qui s'est produit dans le train. Il y aurait eu une date inscrite sur son billet de train, et je serais curieux de voir le jour, mais nous y sommes (nous pourrions envisager de lui demander un jour au ciel). Quoi qu'il en soit, il était dans un train en 1950, à l'époque en tant que prêtre dans le diocèse de Milan. Il enseignait au séminaire et partait en vacances sur la côte italienne. C'est dans ce train qu'il a eu une sorte d'épiphanie. Il rencontre quelques jeunes dans le train et a une conversation sur la foi avec eux, et il se rend compte à cette occasion que la foi ne semble pas si importante pour eux. En fait, de nombreux jeunes de l'époque ont commencé à remettre en question la pertinence de la foi et de l'Église.

Cette rencontre surprise ressemble beaucoup à l'histoire de Jonas dans la première lecture que nous avons entendue aujourd'hui. Ce que nous avons lu aujourd'hui est vraiment la partie réussie de l'histoire de Jonas : sa prédication à Ninive qui convertit toute la ville et même les animaux. Mais si nous revenons un peu en arrière, ce n'était pas une mission que Jonas voulait accomplir. En fait, lorsque Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive, Jonas a d'abord résisté. Jonas et le peuple juif de l'époque ne se souciaient pas vraiment des Ninivites. Ils les détestaient. Jonas a donc pris un bateau en direction de Tarsis, un endroit situé dans la péninsule ibérique (l'Espagne et le Portugal d'aujourd'hui). En fait, Dieu a dit à Jonas d'aller à l'est de Ninive, et que fait Jonas ? Il va à l'ouest, à Tarsis. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Finalement, Jonas est jeté hors du bateau dans lequel il se trouvait et est avalé par un gros poisson. Jonas passera trois jours dans le ventre de ce poisson avant d'être recraché sur les rives de Ninive, là où Dieu le voulait, et c'est là que la première lecture d'aujourd'hui prend le relais. La parole du Seigneur fut adressée une seconde fois à Jonas, en ces termes : "Lève-toi, va à Ninive : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville... » Et je pense que Jonas a compris le message.

Mais je pense que nous pouvons apprendre certaines choses de l'histoire de Jonas. Souvent, Dieu nous amène là où il le souhaite. Il nous suffit d'être attentifs à ce qui se passe autour de nous. Nous devons être ouverts à la rencontre avec ceux qui nous entourent dans le moment présent. Dans le cas de Jonas, Dieu l'a amené à Ninive parce qu'il voulait que les Ninivites reviennent à lui, qu'ils soient en communion avec lui. Et il avait besoin de Jonas (même s'il lui résistait) pour l'aider à y parvenir. Et dans le cas de Mgr Giussani, Dieu voulait atteindre ces jeunes dans ce train, et encore plus de jeunes dans les décennies qui suivraient. Le père Luigi aurait pu dire, vous savez ce que je fais comme vacances, ou peut-être préférait-il sa vie académique de professeur de séminaire, mais l'appel de Dieu était là ce jour-là, dans cette rencontre, dans cette communion, et il a réalisé qu'il avait besoin de changer quelque chose dans son ministère. Peu après cette rencontre dans le train, il a commencé à enseigner dans des lycées, ce qui a jeté les bases du mouvement Communion et Libération. Je pense que c'est le moment choisi par Dieu, car plus tard, au cours de cette décennie, l'Église allait entrer dans le deuxième concile du Vatican. Une période au cours de laquelle l'Église cherchera à déterminer comment elle doit être présente dans le monde moderne, une lumière pour les nations, Lumen Gentium, comme l'indique le titre de l'un des documents.

Une deuxième date qui me semblait importante était celle où le Conseil Pontifical pour les laïcs a reconnu la fraternité Communion et Libération : le 11 février 1982. Quand on regarde le calendrier liturgique de cette journée-là, c’est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Onze ans plus tard, en 1993, l’Église reconnaîtra cette journée du 11 février aussi comme la Journée Mondiale des Malades. Pour souligner cette occasion, le pape chaque année écrit un message à toute l’Église. Et cette année, le message était intitulé : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Soigner le malade en soignant les relations. » Bien sûr, il cite l'un des premiers versets du livre de la Genèse :

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul. » Je vous invite tous et toutes à lire le message de 2024 car il éclaire, je crois, le charisme de Communion et Libération. Le pape nous dit : « Dès le début, Dieu, qui est amour, a créé l'être humain pour la communion, en inscrivant dans son être la dimension des relations. Ainsi, notre vie, modelée à l'image de la Trinité, est appelée à se réaliser pleinement dans le dynamisme des relations, de l'amitié et de l'amour réciproque. Nous sommes créés pour être ensemble, et non pour être seuls. Et c'est justement parce que ce projet de communion est inscrit si profondément dans le cœur de l'homme que l'expérience de l'abandon et de la solitude nous effraie et est douloureuse, voire inhumaine. » Le message du pape montre que faire communion, chercher à être présent dans la vie des uns et des autres, surtout ceux qui souffrent et qui sont malades, peut contribuer et même opérer la guérison. La guérison pour nous, catholiques, ce n’est pas simplement sur le plan physique. Nous croyons que la vraie guérison vient aussi au niveau de l’esprit et de l’âme. Et c’est là qu’entrent nos relations. Nos relations ensemble en tant qu'être humain, mais aussi notre relation avec le Seigneur Jésus Christ, notre divin médecin. Aujourd’hui, nous le savons, la maladie peut se présenter sous diverses formes. Chez les jeunes adolescents et les jeunes adultes, plusieurs souffrent de maladies mentales, plusieurs souffrent d’isolement, de solitude. Nous sommes très connectés par nos téléphones intelligents et les médias sociaux, plus que jamais, mais pourtant, plusieurs se sentent toujours seuls. Et la pandémie n’a fait qu’accélérer ce phénomène. Ce que l’Église propose, ce que des groupes comme votre fraternité proposent, est un antidote à cette isolation : la communion. C’est la communion avec le Christ qui peut nous guérir et nous rendre libres. Alors n’hésitez jamais à proposer le Christ à toutes celles et tous ceux que vous rencontrez sur votre route ou même dans le train.

Enfin, il y a une troisième date qui m'a marqué dans la vie de Mgr Giussani, c'est la date de sa mort, le 22 février. Ce jour-là, l'Église célèbre la fête de la Chaire de saint Pierre. une fête qui souligne en particulier le rôle de Pierre et de ses successeurs en tant qu'évêques de Rome. Chaque cathédrale de chaque diocèse possède une chaire (c'est de là que vient le mot cathédrale) et Rome ne fait pas exception à la règle. Cette fête nous rappelle que Jésus a fondé son Église sur le rocher de Pierre : "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église". Cela nous rappelle l'unité que nous devons avoir au sein de notre Église. Cela nous rappelle la communion que nous devons avoir avec Rome et l'Église universelle. Et d'une manière particulière, alors que nous célébrons l'anniversaire de la mort de Mgr Giussani, notre union avec la communion des saints, pour laquelle nous prions aujourd'hui afin qu'il en fasse partie. Au ciel, nous ne serons pas seuls. Nous serons une communion de saints. Nous le professons dans le Symbole des Apôtres : "Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique et à la communion des saints..." Et nous essayons de vivre cela dans l'Église ici sur terre. Je voudrais donc proposer que votre Fraternité, qui s'étend sur de nombreux pays, puisse donner à toute l'Église, et au-delà à tous les solitaires, les malades et les défavorisés de notre monde, un exemple, une image de la communion des saints, dont toute personne humaine est appelée à faire l'expérience.

Trois dates donc : un voyage en train, le 11 février et le 22 février. Toutes ces dates nous rappellent l'importance de la rencontre et de la communion dans notre vie quotidienne, afin que nous devenions de plus en plus, selon le temps de Dieu, une communion des saints.

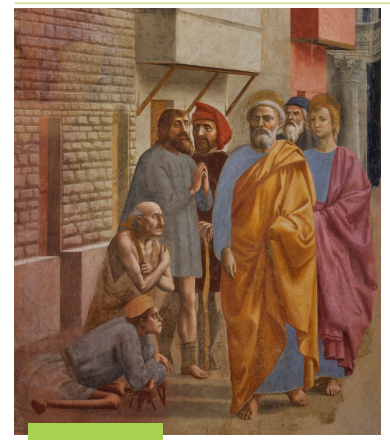

«Mendiants de Jésus-Christ »

Homélie de l'archevêque de Montréal Monseigneur Christian Lépine lors de la messe en la cathédrale Marie-reine-du-monde pour le 19e anniversaire de la mort du père Giussani.Au milieu des années quatre-vingt-dix, le pape Jean-Paul II avait invité à Rome les mouvements de renouveau et d'évangélisation dans un grand rassemblement de nouvelles communautés et certains avaient été invités à faire des témoignages. Le Père Giussani avait alors fait un témoignagetrès bref. Comment traduire en quelques minutes des décennies de cheminement qui l'ont animé dans sa vie personnelle, dans la vie de fondation de Communion et Libération ? Le mot-clé de son message était mendiant.

Le premier mendiant est Jésus-Christ qui est le mendiant de nos cœurs, qui se présente à nous comme ayant soif de nous et c'est d'ailleurs le cri de Jésus sur la croix : « J'ai soif ». Lorsque Jésus dit sur la croix « J’ai soif », l’humanité blessée par le péché, l'humanité marquée par le péché n’a rien de mieux à lui offrir que du vinaigre, ce qui n’est pas tout à fait rafraîchissant.

Jésus-Christ a soif, il a soif de nous, il a soif de nous avant que nous ayons soif de lui. Au moment où dans mon cœur s'élève un désir de Dieu, une soif de Dieu, un désir de connaître Jésus-Christ, de marcher à sa suite, de l’imiter, cela fait longtemps déjà que Jésus-Christ a soif de mon âme, de mon cœur, de mon esprit.

Jésus-Christ a faim, il a faim de nous, il a faim de notre amour et il se présente à nous comme le mendiant. Être mendiant, c'est quelque chose de très fort. Être mendiant, ça veut dire que si je ne reçois pas de toi la nourriture, je n’ai rien. Je viens mendier parce que je n’ai pas d'autre endroit où aller. C'est très fort, être mendiant, et donc le mot-clé mendiant est utilisé dans les mots qui terminent son message : Jésus-Christ est mendiant de nos âmes et que nous sommes appelés à être des mendiants de Jésus-Christ. C’est-à-dire que Jésus-Christ, si tu n'es pas dans ma vie, je n'ai rien, je n'ai rien de solide, je n'ai rien de vrai, je n'ai rien de beau, je n'ai rien de bon, je n'ai rien qui demeure, je n'ai rien qui traverse le temps, je n'ai rien qui nourrit ma vie, je n'ai rien qui étanche ma soif et ma faim.

Avons-nous soif, avons-nous faim de Jésus-Christ ? Remarquez bien que c'est une question un peu étrange parce qu’avoir faim ou soif de Jésus-Christ, c'est en même temps un don; mais c'est un don quand même auquel on peut collaborer, c'est un don qu'on peut nourrir. Si, ayant soif de Jésus-Christ, je ne fais rien pour nourrir cette soif, la soif peut s'affaiblir. Si, ayant faim de Jésus-Christ, je ne fais rien pour nourrir cette faim, la faim peut s'affaiblir et d'autres nourritures prennent la place.

C’est une grande grâce d'avoir faim de Jésus-Christ, d'avoir soif de Jésus-Christ, c'est un grand don de Dieu d'être devant Jésus-Christ comme un mendiant de Jésus-Christ.

Communion et Libération donne à ses membres - et vous donne - et en même temps offre à tous dans l'église un témoignage de gens qui sont des mendiants de Jésus-Christ et qui nourrissent leur faim en Jésus-Christ, qui nourrissent leur soif de Jésus-Christ. Comment ? Vous êtes des mendiants de la parole de Dieu. Être mendiant de la parole de Dieu, c'est entrer dans le mystère de Jésus-Christ, donc, se nourrir de la faim de Jésus-Christ, être mendiant et avoir soif de Jésus-Christ, avoir soif de la parole, c'est être guidé sur le chemin de Jésus-Christ et dans Communion et Libération, vous trouvez un milieu de vie qui nourrit votre faim de la parole, votre soif de la parole de Dieu qui fait son œuvre. C’est pour cela que la parole de Dieu demande de l'étude, mais ça demande tout d'abord de l'accueil parce que Dieu fait son œuvre en nous à travers sa parole et bien sûr on est appelés à l'étudier, à la réfléchir et à la partager mais on reçoit la parole de Dieu dans un contexte d'accueil. Saint-Pierre l'a dit, Saint-Paul l'a dit, la Bible dit comme étant vraiment une parole de Dieu : la Bible c'est la parole de Dieu. C'est vrai que Jésus-Christ est la parole de Dieu en personne, que Jésus-Christ c'est le Verbe fait chair, que Jésus-Christ c'est la Parole au sens de l’éternel, au sens du Fils éternel, mais c'est une parole qui s'exprime à travers la Bible. Des auteurs humains inspirés par l'Esprit-Saint ont mis par écrit cette histoire sainte qui est véritablement la parole de Dieu, donc nourrir sa soif et fréquenter la parole de Dieu c'est fréquenter Jésus-Christ ; nourrir sa soif de la parole et sa faim de la parole c'est nourrir sa soif de Jésus-Christ et sa faim de Jésus-Christ. C'est nourrir le désir de Jésus-Christ, c’est nourrir le désir de Dieu.

Dans votre famille Communion et Libération, vous avez aussi le pain de l'eucharistie : Jésus-Christ présent. Avoir la faim de l'eucharistie, avoir la soif de l'eucharistie et la faim de l'eucharistie, c'est nourrir sa faim de Jésus-Christ, c'est nourrir sa soif de Jésus-Christ, c'est devenir de plus en plus un mendiant de Jésus-Christ, mendiant de sa présence, c'est là quelqu'un dit l'amour. L'amour qui dit : je ne peux pas vivre sans toi. C’est-ce que dit l'amour est donc comme milieu de vie, vous recevez la parole en nourriture et la présence du Christ en nourriture, la présence du Christ dans l'eucharistie vous grandit dans votre soif de Dieu, vous grandissez comme mendiants de Jésus-Christ. Avoir cette conscience vive que j'aurais beau avoir tous les biens de la terre si je n'ai pas Jésus-Christ je n'ai rien, que j'aurais beau avoir les relations humaines les plus bénéfiques si je n'ai pas l'amour ce n’est pas éternel si je n’ai pas Dieu ce n’est pas éternel c'est pour penser en termes de soif et de vie qui demeure et de vie éternelle comme le dit Jésus à la Samaritaine. Il faut penser en termes de soif de Dieu, de faim de Jésus-Christ, d'être mendiant de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui apporte la vie éternelle parce qu'Il est la vie éternelle. En Jésus-Christ, la vie éternelle ce n'est pas un projet, ce n'est pas l'aspiration (un espoir dans l'éternité, non, Il est éternel) ; c'est une réalité : il est le fils unique du Père éternel, être mendiant de Jésus-Christ avoir être mendiant de l'éternité, être mendiant de la vie éternelle. Mais comme la pédagogie du Père Giussani nous l'évoque à travers tant de rencontres et tant de méditations c'est que l'être humain est habité par une faim qu'il ne peut pas combler par lui-même, il est habité par une soif qu'il ne peut pas étancher par lui-même, il est habité par une faim, une soif que seul Dieu peut étancher, que seul Jésus-Christ peut combler. C’est le paradoxe de l'être humain, un des paradoxes : il est fait pour l'éternité et Dieu veut lui donner la vie éternelle, on ne peut pas se donner à nous-mêmes, il est fait pour l'amour infini ; Dieu veut nous donner son amour infini qu’on ne peut pas se donner à nous-mêmes.

En allant avec le Notre Père dont nous parle l'Évangile aujourd'hui, on pourrait aussi centrer sur avoir faim de la parole de Dieu, avoir faim de la présence de Jésus-Christ dans l'eucharistie, mais aussi avoir faim de la volonté de Dieu : avons-nous faim de la volonté de Dieu ? Dans le discours de la Samaritaine, Jésus va dire quelque chose d'assez étonnant : ma nourriture, ce qui me nourrit c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux ; c'est sa nourriture et quand il nous apprend le Notre Père, il nous apprend à dire « que ta volonté soit faite ». Avoir faim de la volonté de Dieu, avoir faim du plan de Dieu, avoir faim de la révélation de Dieu, avoir faim de la vérité, de la vérité de Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie, avoir faim de cette vérité. Être mendiant de Jésus-Christ vient creuser notre cœur, notre âme, notre esprit à une profondeur qui nous échappe à nous-mêmes, une profondeur que Dieu vient habiter.

Communion et Libération, en étant un milieu de vie et d'expérience, vous faites l'expérience d'être nourris par la parole, nourris par la présence de Jésus-Christ dans l’eucharistie, nourris par la volonté de Dieu et par la recherche de la volonté de Dieu, devient pour l'église et pour la société un lieu de rayonnement, un lieu de témoignage : témoigner de la faim de Dieu et témoigner que le chemin de la faim de Dieu, le chemin d'être mendiant de Jésus-Christ c'est un chemin sur lequel on marche ensemble comme on le dit souvent aujourd'hui. C’est un chemin qui libère parce que Celui qui est la vérité nous apporte aussi la libération ; un chemin qui fait grandir l'espérance, qui fait grandir la légèreté du cœur, qui fait grandir cette aspiration parce qu'on est nourris par Jésus-Christ on sait que ça vaut la peine de vivre et d'aimer par la grâce de Dieu.

Soyons donc mendiants de Jésus-Christ qui est lui-même mendiant de nos cœurs. Soyons mendiants de la Parole de Dieu, de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, mendiants de la volonté de Dieu afin de témoigner les uns aux autres que le Christ est vivant et à l'œuvre et que le Christ travaille au plus profond de nos âmes et à travers nos âmes afin que nous grandissons non seulement ensemble, mais les uns pour les autres, que nous soyons là les uns pour les autres et qu'en étant là les uns pour les autres, nous apprenions à être là pour l'Église, pour le monde et pour la société.

Témoignage du père Luigi Giussani lors de la rencontre du Saint Père Jean-Paul II avec les mouvements ecclésiaux et les nouvelles communautés. Place Saint Pierre, 30 mai 1998.

« Dans la simplicité de mon cœur, je t’ai tout donné joyeusement » (clonline.org)

LE MOT DE LA FIN DE JOHN ZUCCHI

Monseigneur, chaque année quand vous venez au chemin de croix je suis toujours frappé par le fait que vous lisez les mots du Père Giussani sans rien ajouter, vous entrez dans les mots d'une façon vraiment mystérieuse qui me touche beaucoup et j'aime vous remercier chaque année parce que je n’ai rien à ajouter non plus mais seulement surligner trois ou quatre points que vous avez communiqué à nous dans l'homélie. Avant tout ce soir vous êtes parti des mots de Don Giussani du 30 mai 1998: 'Let us be beggars of Jesus Christ who is a beggar of our souls'. Vous nous avez rappelé que CL offre à tous un témoignage de gens qui sont mendiants de Jésus-Christ. Vous avez parlé aussi de la famille de CL, une chose que j’ai beaucoup aimé. Nous parlons beaucoup de fois de la l'amitié de CL, mais vous êtes allé un peu plus loin encore avec cette idée de famille et vraiment le sens d'une famille avec toutes les faiblesses d'une famille les blessures d'une famille, la beauté d'une famille, la concorde d'une famille, l'amour d'une famille. Merci de nous avoir rappelé de cela. Et à la fin vous avez dit: 'to be beggars for Jesus Christ we do this for ourselves, for each other, for Christ and the world, et c’est un rappel profond pour nous tous, à faire tout cela pour nous et pour le monde.

Levée de fonds 2024 de la Fondation En Route

Lettre de Louis Rouleau pour la levée de fonds de la Fondation En RouteLa vie est mission. Lors de notre dernière Journée de début d'année, nous avons été invités à comprendre que la mission ne constitue pas simplement une tâche parmi d'autres, mais qu'elle représente l'élément central de notre vie : « Notre tâche est de collaborer à l’édification de l’Église, à la construction de l’unité », nous a enseigné le père Giussani, « c’est la tâche pour tous ceux qui ont été touchés par l'annonce du Christ ».

Je vous invite à participer à la construction de l'Église en soutenant la campagne de la Fondation En Route. À travers ses activités éducatives, culturelles et caritatives, la Fondation œuvre pour être une présence missionnaire vivante, incarnant la nouveauté d'une foi vécue en communion. Ce témoignage d'espérance est essentiel dans un monde souvent marqué par la violence, la destruction et le désespoir.

Nous sommes appelés à partager la mission du Christ, rendre visible l'amour du Père, en vivant notre foi dans l'unité de l'Église. Le charisme du père Giussani nous enseigne l'appartenance et la liberté. Cette invitation à soutenir la Fondation En Route nous pousse à réfléchir à l’impact de notre unité sur nos relations, notre travail et nos finances.

Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour vivre; partageons la mission de Celui qui nous a aimés le premier. Offrons donc librement et participons à la mission du Christ, en reconnaissant ce qui nous est le plus cher.

Avec gratitude et amitié,

Louis Rouleau

Président de la levée de fonds de la Fondation En Route

La Fondation En Route est une société à but non lucratif qui soutient le travail missionnaire et éducatif de Communion et Libération au Canada.Il y a plusieurs façons de contribuer : dons en ligne (bouton ci-dessous), chèques, dons en nature et virements électroniques à l'adresse suivante secretary@clonline.ca. Contactez le bureau pour plus de détails. Un reçu fiscal sera délivré en février 2025. Merci pour votre généreuse contribution !

FAIRE UN DON

"Un signe que l'espoir est possible"

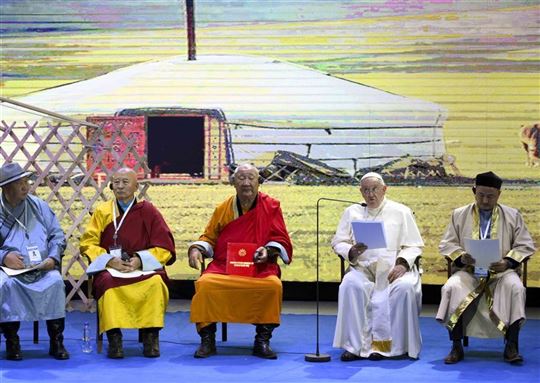

Discours du Pape François au Théâtre Hun (Ulan-Bator) durant le voyage apostolique en Mongolie.Permettez-moi de m’adresser à vous comme frère dans la foi avec les croyants en Christ et comme frère pour vous tous, au nom de la quête religieuse commune et de l’appartenance à la même humanité. L’humanité, dans son aspiration religieuse, peut être comparée à une communauté de voyageurs marchant sur la terre avec le regard tourné vers le ciel. À cet égard, ce qu’un croyant, venu de loin, a dit de la Mongolie est significatif : il a écrit qu’il a voyagé « sans rien voir d’autre que le ciel et la terre » (Guglielmo di Rubruk, Viaggio in Mongolia, XIII/3, Milano 2014, 63). Le ciel, si limpide, si bleu, étreint ici la terre vaste et imposante, évoquant les deux dimensions fondamentales de la vie humaine : la dimension terrestre, faite de relations avec les autres, et la dimension céleste, faite de la recherche de l’Autre, qui nous transcende. La Mongolie rappelle en somme le besoin, pour nous tous, pèlerins et voyageurs, de tourner le regard vers le haut pour trouver le cap de la marche sur la terre.

Je suis donc heureux d’être avec vous en ce moment important de rencontre. Je remercie chaleureusement chacun et chacune pour sa présence et pour chaque intervention qui a enrichi notre réflexion commune. Le fait d’être ensemble dans le même lieu est déjà un message : les traditions religieuses, dans leur originalité et leur diversité, représentent un formidable potentiel de bien au service de la société. Si les responsables des nations choisissaient la voie de la rencontre et du dialogue avec les autres, ils contribueraient certainement de manière décisive à mettre fin aux conflits qui continuent à faire souffrir tant de peuples.

Le bien-aimé peuple mongol, qui peut se targuer d’une histoire de coexistence entre les membres de diverses traditions religieuses, nous donne l’occasion de nous réunir pour apprendre à nous connaître et à nous enrichir mutuellement. Il est bon de rappeler cette expérience vertueuse de l’ancienne capitale impériale, Kharakorum, dans laquelle se trouvaient des lieux de culte appartenant à différentes croyances, témoignant d’une harmonie louable. Harmonie : je voudrais insister sur ce mot au goût typiquement asiatique. Elle est cette relation particulière qui se crée entre des réalités différentes, sans les superposer ni les homologuer, mais dans le respect des différences et au profit de la vie commune. Je me demande : qui, plus que les croyants, est appelé à travailler pour l’harmonie de tous ?

Frères, sœurs, la valeur sociale de notre religiosité se mesure à la manière dont nous parvenons à nous harmoniser avec les autres pèlerins sur terre, et à la manière dont nous parvenons à répandre l’harmonie là où nous vivons. Toute vie humaine, en effet, et à plus forte raison toute religion, est appelée à "se mesurer" en fonction de l’altruisme : non pas un altruisme abstrait, mais concret, se traduisant par la recherche de l’autre et la collaboration généreuse avec l’autre, parce que « le sage se réjouit dans le don, et c’est par là seulement qu’il devient heureux » (The Dhammapada : The Buddha's Path of Wisdom, Sri Lanka 1985, n. 177 ; cf. les paroles de Jésus rapportées dans Ac 20, 35). Une prière, inspirée par François d’Assise, récite : « Là où il y a de la haine, que je mette l’amour, là où il y a l’offense, que je mette le pardon, là où il y a la discorde, que je mette l’union ». L’altruisme construit l’harmonie et là où il y a l’harmonie, il y a l’entente, il y a la prospérité, il y a la beauté. En effet, harmonie est peut-être le synonyme le plus approprié de beauté. En revanche, la fermeture, l’imposition unilatérale, le fondamentalisme et la contrainte idéologique ruinent la fraternité, alimentent les tensions et sapent la paix. La beauté de la vie est le fruit de l’harmonie : elle est communautaire, elle grandit avec la gentillesse, l’écoute et l’humilité. Et c’est le cœur pur qui la saisit, car « la vraie beauté, après tout, réside dans la pureté du cœur » (M.K. Gandhi, Il mio credo, il mio pensiero, Roma 2019, 94).

Les religions sont appelées à offrir au monde cette harmonie que le progrès technique à lui seul ne peut assurer, car, en visant la dimension terrestre, horizontale de l’homme, il risque d’oublier le ciel pour lequel nous sommes faits. Sœurs et frères, nous sommes ici aujourd’hui en tant qu’humbles héritiers d’anciennes écoles de sagesse. En nous rencontrant, nous nous engageons à partager tout le bien que nous avons reçu, afin d’enrichir une humanité qui, dans son cheminement, est souvent désorientée par des recherches à court terme du profit et du bien-être. Elle est souvent incapable de trouver le fil conducteur : tournée uniquement vers les intérêts terrestres, elle finit par ruiner la terre elle-même, confondant progrès et régression, comme le montrent tant d’injustices, tant de conflits, tant de dévastations environnementales, tant de persécutions, tant de rejet de la vie humaine.

L’Asie a beaucoup à offrir à cet égard et la Mongolie, qui se trouve au cœur de ce continent, conserve un grand patrimoine de sagesse, que les religions répandues ici ont contribué à créer et que je voudrais inviter chacun à découvrir et à valoriser. Je ne ferai qu’évoquer, sans les approfondir, dix aspects de cet héritage de sagesse. Dix aspects : le bon rapport avec la tradition, malgré les tentations consuméristes ; le respect des anciens et des ancêtres – combien avons-nous besoin aujourd’hui d’une alliance générationnelle entre eux et les plus jeunes, de dialogue entre les grands-parents et les petits-enfants ! Et puis, le respect de l’environnement, notre maison commune, une autre nécessité d’une actualité brûlante : nous sommes en danger. Et encore : la valeur du silence et de la vie intérieure, antidote spirituel à tant de maux du monde d’aujourd’hui. Ensuite, un sens sain de la sobriété ; la valeur de l’accueil ; la capacité de résister à l’attachement aux choses ; la solidarité, qui découle de la culture des liens entre les personnes ; l’appréciation de la simplicité. Et, enfin, un certain pragmatisme existentiel, qui tend à rechercher avec ténacité le bien de l’individu et de la communauté. Ces dix aspects sont là quelques éléments du patrimoine de sagesse que ce pays peut offrir au monde.

À propos de vos traditions, j’ai déjà dit combien, en préparant ce voyage, j’avais été fasciné par les habitations traditionnelles à travers lesquelles le peuple mongol révèle une sagesse sédimentée par des millénaires d’histoire. La ger constitue en effet un espace humain : en son sein se déroule la vie de la famille, c’est un lieu de convivialité amicale, de rencontre et de dialogue où, même lorsqu’on est nombreux, on sait faire de la place à quelqu’un d’autre. Et puis c’est un point de repère concret, facilement identifiable dans les vastes étendues du territoire mongol ; c’est un motif d’espérance pour ceux qui se sont égarés : s’il y a une ger, il y a la vie. On la trouve toujours ouverte, prête à accueillir l’ami, mais aussi le voyageur et même l’étranger, pour lui offrir un thé fumant qui fait reprendre des forces dans le froid de l’hiver ou un lait fermenté frais qui apporte un rafraîchissement durant les chaudes journées d’été. C’est aussi l’expérience des missionnaires catholiques, provenant d’autres pays, qui sont accueillis ici comme pèlerins et hôtes, et qui entrent sur la pointe des pieds dans ce monde culturel, pour offrir l’humble témoignage de l’Évangile de Jésus-Christ.

Mais, en plus de l’espace humain, la ger évoque l’essentielle ouverture au divin. La dimension spirituelle de cette habitation est représentée par son ouverture vers le haut, avec un seul point d’où la lumière entre, sous la forme d’une lucarne en tranches. L’intérieur devient ainsi un grand cadran solaire, dans lequel la lumière et l’ombre se succèdent, marquant les heures du jour et de la nuit. Il y a là une belle leçon à tirer : le sens du temps qui passe vient d’en haut, et non du simple flux des activités terrestres. Ainsi, à certaines périodes de l’année, le rayon qui pénètre d’en haut illumine l’autel domestique, rappelant la primauté de la vie spirituelle. La coexistence humaine qui se déroule dans l'espace circulaire est ainsi constamment renvoyée à sa vocation verticale, transcendante et spirituelle.

L’humanité réconciliée et prospère, que nous contribuons à promouvoir en tant que représentants de différentes religions, est symboliquement représentée par cette convivialité harmonieuse ouverte à la transcendance, où l’engagement pour la justice et la paix trouve inspiration et fondement dans la relation avec le divin. Ici, chers sœurs et frères, notre responsabilité est grande, surtout en cette heure de l’histoire, car notre comportement est appelé à confirmer dans les faits les enseignements que nous professons ; il ne peut pas les contredire, en devenant un motif de scandale. Aucune confusion donc entre croyance et violence, entre sacré et imposition, entre parcours religieux et sectarisme. Que la mémoire des souffrances endurées dans le passé – je pense en particulier aux communautés bouddhistes – donne la force de transformer les sombres blessures en sources de lumière, l’absurdité de la violence en sagesse de vie, le mal qui détruit en bien qui construit. Qu’il en soit ainsi pour nous, disciples enthousiastes de nos maîtres spirituels respectifs et serviteurs consciencieux de leurs enseignements, disposés à offrir la beauté à ceux que nous accompagnons, en compagnons de route amicaux. Cela est vrai, parce que dans les sociétés pluralistes qui croient aux valeurs démocratiques, comme la Mongolie, toute institution religieuse, dûment reconnue par l’autorité civile, a le devoir et en premier lieu le droit d’offrir ce qu’elle est et ce qu’elle croit, dans le respect de la conscience d’autrui et avec pour objectif le plus grand bien de tous.

En ce sens, je voudrais vous confirmer que l’Église catholique veut marcher dans cette voie, en croyant fermement au dialogue œcuménique, au dialogue interreligieux et au dialogue culturel. Sa foi est fondée sur le dialogue éternel entre Dieu et l’humanité, incarné dans la personne de Jésus-Christ. Avec humilité et dans l’esprit de service qui a animé la vie du Maître, venu dans le monde non pas « pour être servi, mais pour servir » (Mc 10, 45), l’Église aujourd’hui offre le trésor qu’elle a reçu à toute personne et à toute culture, en restant dans une attitude d’ouverture et d’écoute de ce que les autres traditions religieuses ont à offrir. Le dialogue, en effet, n’est pas antithétique à l’annonce : il n’aplatit pas les différences, mais aide à les comprendre, les préserve dans leur originalité et leur permet de se confronter pour un enrichissement franc et réciproque. Ainsi, on peut trouver dans l’humanité bénie par le Ciel la clé pour marcher sur la terre. Frères et sœurs, nous avons une origine commune, qui confère à tous la même dignité, et nous avons un chemin commun, que nous ne pouvons parcourir qu’ensemble, en demeurant sous le même ciel qui nous enveloppe et nous illumine.

Frères et sœurs, notre présence ici aujourd’hui est signe qu’espérer est possible. Espérer est possible. Dans un monde déchiré par les conflits et les discordes, cela pourrait sembler utopique ; pourtant, les plus grandes entreprises commencent dans la discrétion, presque imperceptibles. Le grand arbre naît de la petite graine, enfoui dans la terre. Et si "le parfum des fleurs ne se répand que dans la direction du vent, le parfum de ceux qui vivent selon la vertu se répand dans toutes les directions" (cf. The Dhammapada, n. 54). Faisons fleurir cette certitude que nos efforts communs pour dialoguer et construire un monde meilleur ne sont pas vains. Cultivons l’espérance. Comme l’a dit un philosophe : « Chacun fut grand selon ce qu’il a espéré. L’un fut grand en espérant le possible, un autre en espérant l’éternel, mais celui qui espéra l’impossible fut le plus grand de tous » (S.A. Kierkegaard, Crainte et tremblement, Milan 2021, 16). Que les prières que nous élevons vers le ciel et la fraternité que nous vivons sur la terre nourrissent l’espérance ; qu’elles soient le témoignage simple et crédible de notre religiosité, de notre marche ensemble avec le regard fixé vers le haut, de notre façon d'habiter le monde en harmonie - n'oublions pas le mot "harmonie" - en tant que pèlerins appelés à garder l’atmosphère de la maison, pour tous. Merci.

Comment adhérer ?

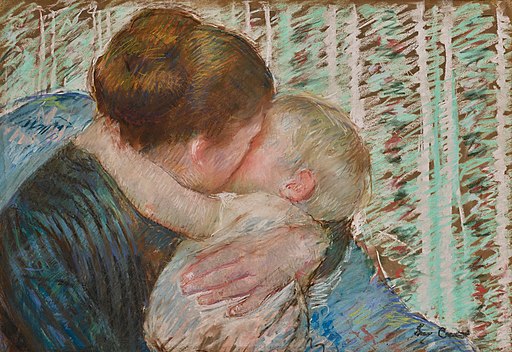

Trevor est un nouveau départ pour nous maintenant, d'une manière encore plus profonde que lorsqu'il était vivant. C'est un rappel fiable du mystère de Dieu.La lettre de Rosie et Sean Wood dont le fils Trevor est décédé soudainement en décembre .

Nous passerons notre vie à essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Nous ferons face aux circonstances traumatisantes de sa mort et nous porterons à jamais le lourd poids de son absence. Mais nous passerons aussi notre vie à donner un sens aux nombreuses et puissantes grâces reçues en ce temps, et nous voulons les conserver et les partager avec d'autres. Nous nous trouvons dans l'émerveillement devant deux choses : le mystère de sa vie et l'abondance de l'accompagnement que nous avons reçu après sa mort. Racontant certaines de ses propres expériences, le père Rich Veras a écrit un jour : « Je ne peux nier que j'ai vu fleurir le bien au milieu de ces mauvaises choses. Le bien n'est pas moins réel que le mal. » (Wisdom for Everyday Life from the Book of Revelation, 37).

Au chevet de Trevor à l'hôpital, nous avons été surpris de sentir notre raison vivante. Près de son petit corps tranquille, nous avons senti monter en nous un jugement très clair, qui ne s'est toujours pas dissipé : Trevor était tout bon, totalement bon, un pur don. Cette prise de conscience a été douloureuse, elle est venue avec la douleur et en était inséparable : la douleur de ne pas savoir quand nous le reverrons, le sentiment que nous l'avions pris pour acquis, la sensation que nos vies, qui avaient été si liées à ses rythmes, allaient être radicalement bouleversées. Mais cette douleur a aussi révélé la profondeur du don qu'il avait été. Nous étions entourés par ce paradoxe dans cette chambre d'hôpital. S'attarder uniquement sur notre tristesse et oublier sa bonté, c'est fuir la vérité ; ce n'est pas une image complète de ce qui est arrivé à notre famille.

Les funérailles de Trevor ont été une très belle journée, même dans les moments les plus surréalistes. C'était l'occasion pour nous de comprendre sa nouvelle place auprès des saints, son petit cercueil blanc au milieu d'une église entourée de leurs images. Nous avons vu les gens faire la queue et prier devant son corps, et nous nous souvenons de leurs visages et de l'expression de leurs yeux. Nous nous souvenons d'avoir été remplis d'une joie curieuse lorsque son cercueil a été ouvert, et de la beauté de la chorale de CL chantant What Child Is This? Nous pouvons encore entendre le ton de la voix de Mgr Wingle en célébrant la messe , nous pouvons imaginer le visage du curé de la basilique, nous nous rappelons avoir vu le directeur des pompes funèbres pleurer. C'était à la fois accablant et d'une richesse infinie. Plus que de la tristesse pure, ce que nous avons ressenti, c'est une intensité incroyable.

Ce sentiment d'intensité communautaire s'est poursuivi lorsque les enfants de la petite école ont célébré Trevor la semaine suivante en lui dédiant leur spectacle de Noël. Nous avons été émus par la façon dont les autres parents n'avaient pas peur de nous ou du souvenir de Trevor, même si cela leur rappelait la mortalité de leurs propres enfants. Ils ont même mis la photo de Trevor sur une petite table à l'avant de l'église pour se souvenir de lui. Pour une raison quelconque, le curé n'a pas rangé la photo après le spectacle et il a préféré promouvoir Trevor à l'autel latéral, où il est resté sans interruption pendant la semaine précédant Noël. Nous allions à l'église le matin pour témoigner de cette étonnante situation : le visage de notre fils côtoyant les mystères de la messe. Son visage était le point de départ de chacune de ces journées. Devant le mystère de son visage, tous les mots de la messe nous paraissaient totalement plausibles. Le visage de Trevor est un nouveau départ pour nous maintenant, d'une manière encore plus profonde que lorsqu'il était vivant. Il nous a permis de découvrir une forme de contemplation qui n'est pas une invention de l'homme, mais qui est totalement ancrée dans la réalité. C'est un rappel fiable du mystère de Dieu.

Lorsque Trevor est mort, nous avons été soutenus par les autres de manière incroyable. Cela a commencé dès l'instant de sa mort. Deux amis de notre Fraternité, Ben et Claire, sont venus immédiatement aux urgences. Ils n'ont pas hésité à venir avec nous ou à rester assis près de son corps. Avoir des amis pour passer du bon temps et se détendre est une chose, mais avoir des amis qui se précipitent à vos côtés dans vos pires moments, devant un spectacle aussi terrifiant, est une toute autre chose. Des semaines plus tard, nous nous demandons encore d'où est venu ce courage. Qui sont ces gens qui, sans se laisser décourager par une mort insensée, se précipitent à nos côtés, certains de rencontrer quelque chose de bon ?

« Qui sont ces gens ? » est devenu un refrain continu dans la semaine qui a suivi la mort de Trevor. Monseigneur Wingle, que nous connaissions à peine, nous a accompagné constamment avec sa présence paternelle pendant la semaine des funérailles. Il a clairement ressenti notre douleur, mais a été une forteresse d'espoir; il a encouragé un climat de silence, mais a célébré l’esprit enfantin de Trevor; il nous a donné de profonds conseils spirituels et a traîné avec nous dans un restaurant. John et Cécilia nous ont accueillis dans leur maison pendant plus d'une semaine - ils nous ont simplement remis une clé et nous ont dit de rester aussi longtemps que nous le voulions. Ils nous ont permis de faire venir des visiteurs pour des soupers de 15 personnes à la dernière minute et se sont assis avec nous lorsque nous avions trop de choses à dire et lorsque nous ne savions plus quoi dire.

Les gens sont restés avec nous de manière si exceptionnelle que les membres de notre famille venus de l'extérieur de la ville l'ont remarqué et ont spontanément attiré l'attention sur ce fait. La mort de Trevor a fait voler en éclats les frontières et a rapproché les choses divisées - sa mort a«révélé les pensées et les cœurs de beaucoup ». Nous avons reçu des nouvelles de personnes à qui nous n'avions pas parlé depuis 20 ans, nous avons été touchés par l'amour des collègues avec lesquels nos relations n'étaient autrefois que professionnelles, nous avons reçu des repas d'inconnus et nous avons reçu des fleurs de la police. Pendant un instant, Trevor a suspendu les lois de la physique humaine, et les impossibilités ont volé en éclats sous nos yeux.

Aucun de ces encouragements et accompagnements n'a effacé nos questions. Nous avons encore envie de le voir tous les jours. Où est parti notre fils ? À quoi a servi sa vie ? Pourquoi sommes-nous encore là alors qu'il n'est plus là? Est-ce que l'un d'entre nous « mérite » cela ? Qu'est-ce que cela signifie de vivre une vie épanouie, et est-il vraiment épanoui maintenant ? Nous n'avons pas reçu de réponses à ces questions, mais la taille de celles-ci est continuellement égalée par le soutien toujours plus grand que nous recevons de ceux qui nous entourent. Chaque réalité indique quelque chose sur l'autre; nos questions sont éclairées par l'approfondissement de nos amitiés.

Nous constatons souvent que nos amis sont tout aussi silencieux que nous face à nos questions. Trevor n'était qu'un petit enfant, alors pourquoi avons-nous l'impression que tous les adultes cherchent à le guider ? La brève mais belle vie de Trevor révèle une vérité pour nous tous. Nous traversons la vie en cherchant l'épanouissement, un épanouissement qui est bien plus grand que le simple fait de grandir, un épanouissement que l'on peut entrevoir dans l'unité d'une famille et la joie d'un enfant. Trevor n'a pas eu l'occasion de grandir. Dieu ne lui a pas demandé d'affiner sa volonté et sa liberté au cours d'une vie. Au contraire, il a choisi de lui donner une vie presque parfaite, pour le garder près de lui. C'est un rappel provocateur que ce que nous désirons le plus est de vivre la vie comme Trevor l'a fait, pleine de joie et proche de notre créateur.

Les événements du mois dernier ont une telle densité, et nous avons le sentiment qu'ils ne font que commencer à se déployer. Notre travail, nous le sentons, est de permettre à ce qui est arrivé de résonner et de continuer à se produire. Nous n'avons jamais mieux compris ce qu'est la prière - Giussani appelait la prière “prise de conscience” , et nous constatons qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'engager dans ce qui s'est passé que la prière ; tout le reste est partiel. Et la prière dans cette situation est aussi simple que de permettre à ce qui s'est passé de continuer à se produire : en gardant ces choses dans notre cœur, incompréhensiblement bon et incompréhensiblement mauvais, qui sont si mystérieusement entrelacés.

Notre question maintenant est : comment adhérer ? Tant de choses qui nous occupaient, et qui occupent ceux qui nous entourent, ressemblent de plus en plus à des distractions de cette tâche essentielle : comment adhérer ? Qu'est-ce qui s'écrit en ce moment ? Les grâces puissantes dont nous avons été témoins nous rendent certains que cette intrusion du mystère dans notre vie n'est pas pour rien, ne se limite pas à son apparence insensée et brutale. Nous avons vu que la réalité est terrible, mais nous avons aussi vu qu'elle est pleine d'une promesse. Comment continuer à regarder dans la profondeur de ce qui s'est passé ?

Rosie et Sean Wood, Montreal

Le projet de loi 21 du Québec nie la complexité de la réalité

Provoquée par une lettre publiée dans "La Presse", Héloïse décide de réfléchir sur le projet de loi 21 et de répondre. Elle aborde les termes de cette loi de laïcisation, les réductions de sa compréhension et les implications pour notre société.Puis, la semaine dernière, j'ai lu une lettre ouverte dans La Presse, écrite par deux femmes qui défendaient la loi. Elles utilisaient des mots comme "identité", "liberté", "religion", "intégrisme", mais en leur donnant un sens qui ne me semblait pas juste. J'ai failli mettre la lettre de côté en me disant que c'était dommage qu'elles ne comprennent rien. Sauf qu'après, j'ai pensé qu'elles, au moins, avaient fait l'effort de chercher les raisons pour lesquelles elles appuyaient la loi, et qu'elles avaient pris la peine d'écrire une lettre parce que le sujet était important pour elles. "Et pour moi, ai-je pensé, est-ce assez important pour que je m'arrête et que je me demande quelles sont les raisons de mon opposition ? Est-ce que je suis capable, moi, de leur offrir une meilleure définition des mots qu'elles utilisent ? "

J'ai donc décidé de faire un effort de réflexion pour mieux comprendre le problème et ce malaise que je ressentais par rapport à la loi. Ce n'est pas suffisant de dire "cette loi est stupide". Il faut donner des raisons. J'ai donc écrit une réponse, avec l'aide de mes amis, dont Marc Beauchamp, et de mon oncle, Jean Renaud.

Dans leur lettre du 15 novembre, Nadia El-Mabrouk et Yasmine Mohammed affirment que la religion vécue comme faisant partie de l’identité est ni plus ni moins de l’intégrisme. Je salue leur volonté de lutter contre l’intégrisme et contre tous les extrémismes. Cependant, en tant qu’enseignante opposée à l’application de la loi 21, je ne saurais me rallier à leur conception de l’intégrisme.

J’ai enseigné dans une école tenue par des religieuses. Elles portaient un habit religieux et nul n’aurait pu ignorer leur croyance. Cependant, ces femmes aux côtés desquelles j’ai appris mon métier d’enseignante se faisaient un devoir de développer chez leurs élèves la rigueur intellectuelle et l’esprit critique dont elles-mêmes faisaient preuve. Elles accueillaient des élèves de toutes les cultures, de toutes les religions, et leur apprenaient la valeur de la culture, l’importance du questionnement en sciences, en histoire, en littérature, et la liberté que procure la connaissance.

Elles nous accueillaient – élèves et professeurs – comme nous étions, sans préjugé, en nous montrant aussi le trésor que l’autre, avec sa vision parfois complètement opposée à la nôtre, peut apporter à notre pensée en constante évolution. J’ai par ailleurs côtoyé dans cette école des collègues athées, agnostiques, chrétiens, musulmans, car les religieuses avaient à cœur de choisir pour leurs étudiantes les meilleurs enseignants, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses. Ces femmes étaient l’exact opposé de l’intégrisme.

L’intégrisme, c’est l’absence de doute. Le refus de remettre sa croyance en question, d’écouter et de s’intéresser à une vision différente de la sienne. On peut être intégriste avec ou sans signe religieux, et même, avec ou sans religion. Le laïcisme, qui est la laïcité érigée en dogme, peut être qualifié d’intégrisme parce qu’il impose le doute comme un credo. Une société laïciste nie la complexité du réel, laquelle suppose une tension entre certitude et doute (car sans certitude, le doute ne peut exister, et vice-versa). Le laïcisme oppose au lieu de composer : le doute contre la certitude, l’école contre la religion, la raison contre la foi.

Selon mesdames El-Mabrouk et Mohammed, l'absence de signe religieux chez les enseignants et les enseignantes contribuent à protéger les élèves de l'intégrisme. Mais protège-t-on vraiment les enfants en écartant la moindre manifestation de religiosité ? Il me semble au contraire que le fait d’être confronté à de nombreuses visions du monde, à travers leurs pairs et leurs enseignants, leur permet d’échapper à une vision unique, rigide et réductrice, qu’elle soit fidéiste ou rationaliste, religieuse ou laïciste. Des élèves habitués à des manifestations religieuses saines, de personnes qu’ils respectent et qui respectent leur liberté de pensée et d’agir seront peut-être moins susceptibles de céder aux pressions prosélytes de quelconques fanatiques.

C’est un bien pour les élèves d’avoir devant eux une personne capable de montrer ses convictions et d’accepter de les soumettre aux doutes, aux critiques, voire à l’hostilité d’autrui. Le fanatisme se nourrit de dissimulation et d’ignorance. Une croyance affichée – et non pas imposée – encourage les élèves à exprimer leurs propres convictions et leurs propres doutes. Il s'agit alors de leur apprendre à en débattre dans le respect, afin qu'ils en soient capables une fois adultes. Notre époque supporte de moins en moins le débat et la pluralité des idées. Imposer silence à tout ce qui a trait au phénomène religieux n'aidera pas les élèves à dialoguer sainement avec ceux qui ne pensent pas comme eux.

On veut éliminer toute référence à la religion de nos écoles, comme si nier son existence dans l’espace public allait miraculeusement faire taire les fanatiques. Le fanatisme, religieux ou antireligieux, étatique ou clérical, en sera au contraire conforté.

"FACE À CE MAL QUI INDIGNE, L'ÉGLISE S'AGENOUILLE DEVANT DIEU ET IMPLORE LE PARDON "

Les paroles du pape François lors de la rencontre avec les peuples autochtones au cimetière Maskwacis à Edmonton.Monsieur le Premier Ministre,

chers peuples autochtones de Maskwacis et de cette terre canadienne,

chers frères et chères sœurs,

J'attendais ce moment pour être parmi vous. C'est d'ici, de ce lieu tristement évocateur, que je voudrais entamer ce qui habite mon âme : un pèlerinage pénitentiel. Je viens sur vos terres natales pour vous dire personnellement combien je suis affligé, pour implorer de Dieu pardon, guérison et réconciliation, pour vous manifester ma proximité, prier avec vous et pour vous.

Je me souviens des rencontres que j'ai eues à Rome il y a quatre mois. On m'avait remis deux paires de mocassins en gage, signe de la souffrance endurée par les enfants autochtones, surtout par ceux qui, malheureusement, ne revinrent jamais des écoles résidentielles à la maison. Il m’avait été demandé de rendre les mocassins une fois arrivé au Canada ; je les ai apportés et je le ferai à la fin de ce discours, pour lequel je voudrais justement m'inspirer de ce symbole qui a ravivé en moi la douleur, l'indignation et la honte durant ces derniers mois. Le souvenir de ces enfants suscite une douleur et incite à agir afin que chaque enfant soit traité avec amour, honneur et respect. Mais ces mocassins nous parlent aussi d'un cheminement, d'un parcours que nous désirons parcourir ensemble. Marcher ensemble, prier ensemble, travailler ensemble, pour que les souffrances du passé cèdent la place à un avenir de justice, de guérison et de réconciliation.

C'est pourquoi la première étape de mon pèlerinage parmi vous se déroule dans cette région qui voit, depuis des temps immémoriaux, la présence des peuples autochtones. C'est un territoire qui nous parle, qui nous permet de faire mémoire.

Faire mémoire : frères et sœurs, vous avez vécu sur cette terre depuis des milliers d'années selon des modes de vie respectueux de la terre elle-même, héritée des générations passées et conservée pour les générations futures. Vous l'avez traitée comme un don du Créateur à partager avec les autres et à aimer en harmonie avec tout ce qui existe, dans une relation mutuelle de vie entre tous les êtres vivants. Vous avez ainsi appris à nourrir un sens de famille et de communauté, et vous avez développé des liens solides entre les générations, en honorant les personnes âgées et en prenant soin des plus petits. Que de bonnes coutumes et d'enseignements, centrés sur l'attention aux autres et sur l'amour de la vérité, sur le courage et le respect, l'humilité et l'honnêteté, sur la sagesse de la vie !

Mais, si tels ont été les premiers pas accomplis sur ces territoires, la mémoire nous ramène tristement aux suivants. L'endroit où nous sommes maintenant fait résonner en moi un cri de douleur, un cri étouffé qui m'a accompagné ces derniers mois. Je repense au drame subi par tant d'entre vous, par vos familles, par vos communautés ; à ce que vous m'avez raconté sur les souffrances endurées dans les écoles résidentielles. Ce sont des traumatismes qui, d'une certaine manière, resurgissent chaque fois qu'ils sont rappelés et je me rends compte que même notre rencontre d'aujourd'hui peut réveiller des souvenirs et des blessures, et que beaucoup d'entre vous peuvent se trouver en difficulté au moment où je parle. Mais il est juste de le rappeler, car l'oubli conduit à l'indifférence et, comme on l'a dit, « le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence [...], le contraire de la vie n'est pas la mort, mais l'indifférence à la vie ou à la mort ». (E. Wiesel). Nous souvenir des expériences dévastatrices qui se sont déroulées dans les écoles résidentielles nous frappe, nous indigne et nous fait mal, mais cela est nécessaire.

Il est nécessaire de rappeler à quel point les politiques d'assimilation et d’affranchissement, comprenant également le système des écoles résidentielles, ont été dévastatrices pour les habitants de ces terres. Lorsque les colons européens y sont arrivés pour la première fois, il y avait cette grande opportunité de développer une rencontre fructueuse entre les cultures, les traditions et la spiritualité. Mais dans une large mesure, cela ne s'est pas produit. Et vos récits me reviennent à l'esprit : comment les politiques d'assimilation ont fini par marginaliser systématiquement les peuples autochtones ; de même comment, à travers le système des écoles résidentielles, vos langues et vos cultures ont été dénigrées et supprimées ; et comment les enfants ont subi des abus physiques et verbaux, psychologiques et spirituels ; comment ils ont été éloignés de chez eux quand ils étaient petits et combien cela a marqué de manière indélébile la relation entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants.

Je vous remercie de m’avoir fait entrer au cœur de tout cela, d’avoir extrait les lourds fardeaux que vous portez en vous, d’avoir partagé avec moi ce souvenir poignant. Aujourd'hui, je suis ici, sur une terre qui porte, conjointement à une mémoire ancestrale, les cicatrices de blessures encore ouvertes. Je suis ici parce que la première étape de ce pèlerinage pénitentiel au milieu de vous est celle de renouveler la demande de pardon et de vous dire, de tout mon cœur, que je suis profondément affligé : je demande pardon pour la manière dont, malheureusement, de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones. Je suis affligé. Je demande pardon, en particulier, pour la manière dont de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses ont coopéré, même à travers l’indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée des gouvernements de l'époque, qui ont abouti au système des écoles résidentielles.

Bien que la charité chrétienne ait été présente et qu'il y ait eu de nombreux cas exemplaires de dévouement envers les enfants, les conséquences générales des politiques liées aux écoles résidentielles ont été catastrophiques. Ce que la foi chrétienne nous dit, c'est qu’il s’agissait d’une erreur dévastatrice, incompatible avec l'Évangile de Jésus-Christ. Il est douloureux de savoir que ce socle solide de valeurs, de langue et de culture, qui a donné à vos peuples un authentique sens d'identité, Il est douloureux de savoir qu’il a été érodé, et que vous continuez à en subir les conséquences. Face à ce mal qui indigne, l'Église s'agenouille devant Dieu et implore le pardon des péchés de ses enfants (cf. Saint Jean-Paul II, Bulle Incarnationis mysterium [29 novembre 1998], n. 11 : AAS 91 [1999], p. 140). Je voudrais le répéter avec honte et clarté : je demande humblement pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones.

Chers frères et sœurs, bon nombre d'entre vous et de vos représentants ont affirmé que les excuses ne sont pas un point final. Je suis parfaitement d'accord : elles constituent seulement la première étape, le point de départ. J'ai moi aussi conscience que, « considérant le passé, ce que l’on peut faire pour demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant » et que, « considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpétuées » (Lettre au Peuple de Dieu, 20 août 2018). Une partie importante de ce processus consiste à mener une sérieuse recherche sur la vérité du passé et à aider les survivants des écoles résidentielles à entreprendre des chemins de guérison pour les traumatismes subis.

Je prie et j'espère que les chrétiens et la société de cette terre grandiront dans leur capacité à accueillir et à respecter l'identité et l'expérience des peuples autochtones. J'espère que des moyens concrets seront trouvés pour les connaître et les apprécier, en apprenant à avancer tous ensemble. Pour ma part, je continuerai à encourager l'engagement de tous les catholiques à l’égard des peuples autochtones. Je l'ai fait à d’autres occasions et en divers lieux, par des rencontres, des appels et même par une Exhortation apostolique. Je sais que tout cela demande du temps et de la patience : ce sont des processus qui doivent gagner nos cœurs. Ma présence ici et l'engagement des évêques canadiens témoignent de la volonté d'avancer sur cette voie.

Chers amis, ce pèlerinage s'étend sur quelques jours et touchera des lieux distants les uns des autres, toutefois il ne me permettra pas de donner suite à de nombreuses invitations ni de visiter des centres tels que Kamloops, Winnipeg, divers sites en Saskatchewan, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest. Même si ce n'est pas possible, sachez que vous êtes tous dans mes pensées et mes prières. Sachez que je connais les souffrances, les traumatismes et les défis des peuples autochtones dans toutes les régions de ce pays. Mes paroles prononcées tout au long de ce voyage pénitentiel s'adressent à toutes les communautés et à tous les autochtones, que j’embrasse de tout cœur.

Pour cette première étape, j’ai voulu faire place à la mémoire. Aujourd'hui, je suis ici pour me souvenir du passé, pleurer avec vous, regarder la terre en silence et prier sur les tombes. Laissons le silence nous aider tous à intérioriser la douleur. Le silence. Et la prière : face au mal prions le Seigneur du bien et face à la mort prions le Dieu de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ a fait d’un tombeau, impasse de l'espérance, devant lequel tous les rêves s'étaient évanouis et où il n’était resté que pleurs, douleur et résignation, il a fait d’un tombeau le lieu de la renaissance, de la résurrection, d'où est partie une histoire de vie nouvelle et de réconciliation universelle. Nos efforts ne suffisent pas pour guérir et réconcilier, nous avons besoin de sa grâce : nous avons besoin de la sagesse douce et forte de l'Esprit, de la tendresse du Consolateur. Qu’Il comble les attentes de nos cœurs. Qu’Il nous prenne par la main. Qu’Il nous fasse marcher ensemble.

QU’EST-CE QUI FAÇONNE L’HISTOIRE ?

John Zucchi témoigne avoir été marqué par le «pèlerinage pénitentiel» du pape parmi les communautés autochtones. Leur douleur et la « rencontre ».Vers la fin du mois de mars, lorsque des représentants de communautés autochtones du Canada ont rencontré le pape au Vatican, la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier, de la Première Nation d’Okanese en Saskatchewan, a donné au Saint-Père deux paires de mocassins pour enfants, symbole des enfants qui avaient intégré les pensionnats canadiens et n'étaient jamais rentrés chez eux. Les opprimés. Il était entendu que le souverain pontife rendrait ces mocassins lorsqu’il viendrait au Canada pour présenter ses excuses.

Le 25 juillet, le pape François a entamé son « pèlerinage pénitentiel », comme il l’a appelé, en allant à la rencontre de survivants des pensionnats, et d’autres, à Muskwa Park. Il a demandé pardon à maintes reprises, évoquant la façon dont les chrétiens « ont soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones ». Il a imploré le pardon «avec honte et sans ambiguïté... pour le mal commis par tant de chrétiens ». Et il a fait référence aux mocassins, affirmant qu’ils avaient entretenu en lui une profonde tristesse dans la période qui a suivi la rencontre au Vatican.

Il était profondément émouvant d’assister à ce que nous ne pouvons décrire que comme étant une rencontre entre les survivants des pensionnats et le pape. Ce n’était pas une réunion, mais une rencontre, avec tout le poids que ce mot comporte. Le Saint-Père et les autochtones présents ont été comme tirés hors d’eux-mêmes par quelque chose de nouveau, qui les dépassait, quelque chose d’inattendu. De nombreux membres des Premières Nations, Inuits et Métis, étaient dans l’attente d’excuses de la part du souverain pontife, mais n’étaient pas encore certains d’en recevoir. D’autres estimaient que des excuses seraient insuffisantes. Ce qui était remarquable, c’est que tous nos espoirs, attentes ou demandes ont été presque

balayés par l’événement lui-même, qui en avait ému plusieurs jusqu’aux larmes. Une femme de la Nation Crie s’est spontanément mise à chanter l’hymne national canadien en cri, de manière très émouvante, les larmes coulant sur ses joues. Même le souverain pontife s’est arrêté pour

l’écouter et a applaudi.

La rencontre à Muskwa Park a été un moment empreint de tristesse et conscience profonde. Il n’y a pas eu d’acclamations qui accompagnent si souvent les visites papales. Le pape François souriait gentiment en accueillant les personnes sur scène, mais autrement, il a donné le ton avec un air grave. Après tout, il s’agissait d’un pèlerinage de pénitence ; les dignitaires et

les politiciens ont respecté ce geste. Il ne s’agissait pas d’un moment pour prendre des photos avec lui, ni d’une occasion de s’enthousiasmer à sa vue, comme cela arrive souvent (et c’est compréhensible) lors d’une visite papale. Au contraire, son attitude invitait chacun à se joindre à lui pour implorer le pardon des peuples autochtones et de Dieu.

Alors que nous attendions l’arrivée du Saint-Père au Canada, il nous a semblé à certains moments que la justice pour les personnes autochtones serait impossible à obtenir et que les espoirs de réconciliation étaient faibles. Pourtant, lors de cette simple rencontre dans un champ au milieu de l’Alberta, entre un pape humble demandant pardon à quelques milliers d’Autochtones tout aussi humbles et à ceux qu’ils représentaient, là, à la périphérie, un nouvel espoir est né. Nous pouvons émettre toutes sortes de commentaires et de points de vue par rapport à l’évolution des relations entre l’Église et les peuples autochtones, mais avant tout, nous devons reconnaître ce qui s’est passé pendant ces deux brèves heures à Muskwa Park.

L’événement extraordinaire qui s’y est déroulé a confirmé les paroles du Saint-Père selon lesquelles « nos propres efforts ne suffisent pas. Pour parvenir à la guérison et à la réconciliation, nous avons besoin de la grâce de Dieu ».

Et oui, il a ramené les mocassins.

« Cela en vaut-il la peine? » : Réflexions sur l’été

Lors d'une randonnée, un groupe d'amis est interpellé par un inconnu qui leur demande si la randonnée en vaut la peine. Cette question apparemment simple génère une conversation plus profonde entre eux.La question a resurgi quelques jours plus tard, lorsqu’un de mes amis a attiré mon attention sur ce que je n’avais jusqu’à alors pas remarqué : « J’ai réalisé que je ne suis pas différent de ces jeunes hommes, car j’ai la même question. Je désire savoir si la manière dont j’utilise mon temps en vaut la peine. Je veux comprendre si mon temps a une signification ». L’observation de mon ami m’a immédiatement happée, car j’ai réalisé que j’avais moi aussi cette même question. À plusieurs reprises dans ma vie, alors que j’étais loin de savoir si mon temps était bien utilisé, je prenais souvent des décisions sans avoir de raisons claires. La plupart du temps, ma première impulsion était une simple attraction, un sentiment d’obligation ou tout simplement un désir de ne rien rater. Tôt ou tard, ces instincts ne suffisent plus et à une certaine jonction, il est urgent d’avoir les raisons adéquates pour pouvoir continuer.

La question initiale ne s’est pas envolée. Deux semaines plus tard, avec quelques amis, nous sommes arrivés au sommet du « Crack », une randonnée de 8 kilomètres dans le Parc provincial Killarney qui culmine avec une montée rocheuse traître. Une fois rendus au sommet, nos corps étaient défoncés et nos vêtements trempés. Quand nous nous sommes tournés pour voir la belle vue que nous avions attendue toute la journée pour voir, nous avons heurté une épaisse brume. Exactement à ce moment, un randonneur au sommet s’est retourné vers nous et nous a demandé si la journée en avait valu la peine. Son visage dévoilait sa déception. Cette fois, la question nécessitait une plus longue pause et j’ai tout de suite pensé à mes deux amis avec qui j’avais passé la journée. C’est vrai, il n’y avait pas eu de «récompense » pour nos efforts, mais la journée n’avait manqué de rien. En fait, je pouvais voir une union entre nous qui n’était pas là au début de la journée. Je n’ai pas pu m’empêcher de lui répondre par l’affirmative.

Trois semaines plus tard, j’arrivais avec des amis aux portes de la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré après un voyage d’une semaine autour de la péninsule gaspésienne. Durant l’homélie, le prêtre célébrant a posé une question toute simple : « Qu’est-ce que la foi? », ce à quoi il a répondu : « La foi est avant tout un cadeau. Si vous l’avez reçu, les conséquences de ce cadeau sont la créativité et l’initiative. Si vous avez pris l’initiative d’arriver jusqu’ici - peu importe le moyen employé - c’est assurément que vous avez reçu le cadeau de la foi ». Marqué par ces mots, j’ai quitté la basilique en me rappelant de nouveau les choses qui m’étaient arrivées pour m’amener jusqu’à cet endroit.

Avec chaque rencontre, j’étais continuellement surpris de trouver que chaque personne que je rencontrais (que ce soit en randonnée ou en pèlerinage) était, d’une manière ou d’une autre, en train de me poser la même question. Chacun désirait savoir si le temps et l’énergie dépensés au cours d’une longue journée en valaient la peine. Sans une réponse satisfaisante à cette question, lorsque le sacrifice est trop grand ou que la réalité ne correspond pas aux images qu’on s’est faites, les conséquences sont la déception et la trépidation.

Ces rencontres m’ont mené à me poser ces mêmes questions : comment suis-je arrivé à un endroit particulier? Quelle est la valeur d’un sacrifice? Cela vaut-il la peine de continuer? Mais j’ai aussi commencé à reconnaitre que je pouvais trouver les réponses à ces questions directement dans mon expérience. Au lieu de poser ces questions au néant, ou de déléguer la réponse à un autre, j’ai réalisé que chaque moment de l’été était une petite – mais concrète – occasion de trouver les façons dont le Christ se manifeste. Dans son livre, Y a-t-il un espoir?, le père Carron nous invite justement à faire ce travail de comparaison :

« Pour atteindre la certitude de la présence du Christ, pour nous approprier l’espérance qui nous est communiquée en ce lieu, une vérification personnelle est nécessaire, afin que l’évidence du début s’approfondisse et devienne conviction. Ce que nous avons rencontré ne devient pas nôtre par magie ou par sentimentalisme, mais grâce à une trajectoire d’expérience dans laquelle l’intuition initiale se confirme. Nous l’avons dit, c’est la même dynamique qu’ont vécue les Apôtres : “ et ses disciples crurent en lui ˮ ».

Cet été, j’ai découvert que c’est en marchant que l’on découvre les vraies raisons de notre cheminement. Avec du recul, on constate que ces raisons, initialement cachées, étaient en fait présentes dès le début de notre route. J’ai également constaté que le chemin vers la certitude est pavé de ces petites preuves : la question d’un étranger en randonnée, les mots d’une homélie ou une journée passée entre amis.

Il semble pertinent que mon été se soit terminé sur une montagne. Alors que mon ami et moi approchions l’un des derniers sommets, nous avons rencontré un groupe de gens de la région qui nous ont suggéré une randonnée à faire le lendemain. Avec grande insistance, ils nous ont dit : « Cela en vaut la peine! » Y a-t-il une meilleure raison pour marcher?

MEMORES DOMINI. LE PAPE NOMME UN DÉLÉGUÉ SPÉCIAL

Nous publions le communiqué du Saint-Siège sur le changement dans la gestion de de l’association avec la nomination de l’archevêque de TarenteLe délégué spécial, à partir du 25 septembre 2021, assumera temporairement, ad nutum du Siège Apostolique, avec les pleins pouvoirs, le gouvernement de l'association, afin de sauvegarder son charisme et de préserver l'unité de ses membres. Dans le même temps, le gouvernement général actuel de l'association prendra fin.